- トップページ>

- page_build

新古賀病院 消化器外科

4.鼠径ヘルニア

4.鼠経ヘルニア

鼠経ヘルニアとは、鼠経部(足の付け根)に生じるヘルニアの総称で、一般的に“脱腸”と呼ばれています。 腸や腸を覆う脂肪組織などが腹壁に生じた欠損部を通して脱出してくる病気です。特に高齢者によくみられ、9:1の割合で男性に多く発生します。

鼠経ヘルニアの原因

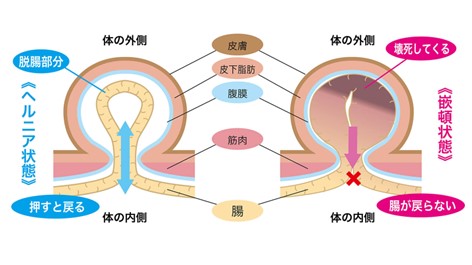

内臓の脱出に伴って鼠経部に膨らみができ、違和感や不快感・痛みを伴うこともあります。多くの場合は腹圧がかかった時に飛び出し、仰向けになると引っ込みます(図1a)。放置すると次第に大きくなっていき、内臓がはまり込んで元に戻らない状態となることがあります。この状態を嵌(かん)頓(とん)といい、まれに腸の血流が途絶えて腸閉塞や腸の壊死(えし)が起こります(図1b)。このような状態になると腹痛・嘔吐・発熱などの症状が現れ、緊急手術が必要となります。

手術以外では改善しないので、早期の受診をお勧めします

鼠経ヘルニアの症状

内臓の脱出に伴って鼠経部に膨らみができ、違和感や不快感・痛みを伴うこともあります。多くの場合は腹圧がかかった時に飛び出し、仰向けになると引っ込みます(図1a)。放置すると次第に大きくなっていき、内臓がはまり込んで元に戻らない状態となることがあります。この状態を嵌(かん)頓(とん)といい、まれに腸の血流が途絶えて腸閉塞や腸の壊死(えし)が起こります(図1b)。このような状態になると腹痛・嘔吐・発熱などの症状が現れ、緊急手術が必要となります。

手術以外では改善しないので、早期の受診をお勧めします。

●図1a ●図1b

鼠経ヘルニアの治療

鼠経部の腹壁が脆弱化(ぜいじゃくか)して発生するため、原則は手術となります。

手術には、鼠経微部切開法と腹腔鏡下手術があり、どちらも一般的に脱出した内臓をお腹の中に戻した後に腹壁の脆弱部分をメッシュ(人工膜)で塞(ふさ)ぎ、脆弱な腹壁の補強を行って臓器が脱出しないようにします。 メッシュは体内に残りますが、特に害はありません。

当院での手術法と実績

個々の症状、既往に合わせて鼠経部切開法と腹腔鏡下で手術を行っています。主に腹腔鏡下手術を行っており、年間90~100例の実績があります(表1)。筑後地域では、一番多くの症例数を誇り、在籍する消化器外科医全員が対応可能です。

腹腔鏡下手術は、傷口が小さいため体への負担も少なく、入院期間は3~4日間です。術後の感染リスクも小さく、早期の社会復帰が可能。また、手術困難な症例(心臓、肺が悪い、抗凝固剤を内服)でも、麻酔科と協力して手術ができるように対応しています。

鼠経ヘルニアは手術で完治が可能です。手術を検討されている方、手術に不安をお持ちの方は、当院・消化器外科(担当/宇治医師)を予約・受診していただき、お気軽にご相談下さい。

| 鼠経ヘルニア手術 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|

| 症例数 | 75 | 97 | 87 | 101 | 97 |

| うち腹腔鏡症例数 | 73 | 90 | 72 | 79 | 79 |

| うち緊急症例数 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 |

| 鼠経ヘルニア手術 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|

| 症例数 | 75 | 97 | 87 | 101 | 97 |

| うち腹腔鏡症例数 | 73 | 90 | 72 | 79 | 79 |

| うち緊急症例数 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 |