- トップページ>

- page_build

新古賀病院 消化器外科

3.肝胆膵疾患

3.肝胆膵疾患

当院は、肝胆膵外科高度技能専門医制度認定修練施設(A)です

これまでの多くの症例経験を元に、患者さんに安全・安心していただける手術を提案します。

肝臓の治療について

1.原発性肝臓がん

大きくわけて2種類あり、肝細胞から発生する「肝細胞がん」と、胆管の細胞から発生する「肝内胆管がん」があります。肝細胞がんは、原発性肝臓がんで90%以上を占めており、通常、肝臓がんといえば「肝細胞がん」にあたります。日本人に多いタイプの肝細胞がんは、同じ領域(区域)に複数のがんができやすいため、がんが見つかった場所を区域ごと切除します。これを「系統的肝切除」といいます。当院では2006年から「系統的肝切除」を基本とした手術に取り組んでいます。

2.転移性肝臓がん

原発巣として、臨床上頻度が高いのは消化器がん(大腸、胃、膵臓、胆管など)です。大腸がんの肝転移では切除が検討されることも多く、慎重に適応を決定し、積極的に手術を行います。一方、膵臓がんや胃がんの転移は、悪性度が高く、通常、他に転移があることが多いので、一般的には抗がん剤による薬物療法の適応となっています。

腹腔鏡を用いた低侵襲手術について

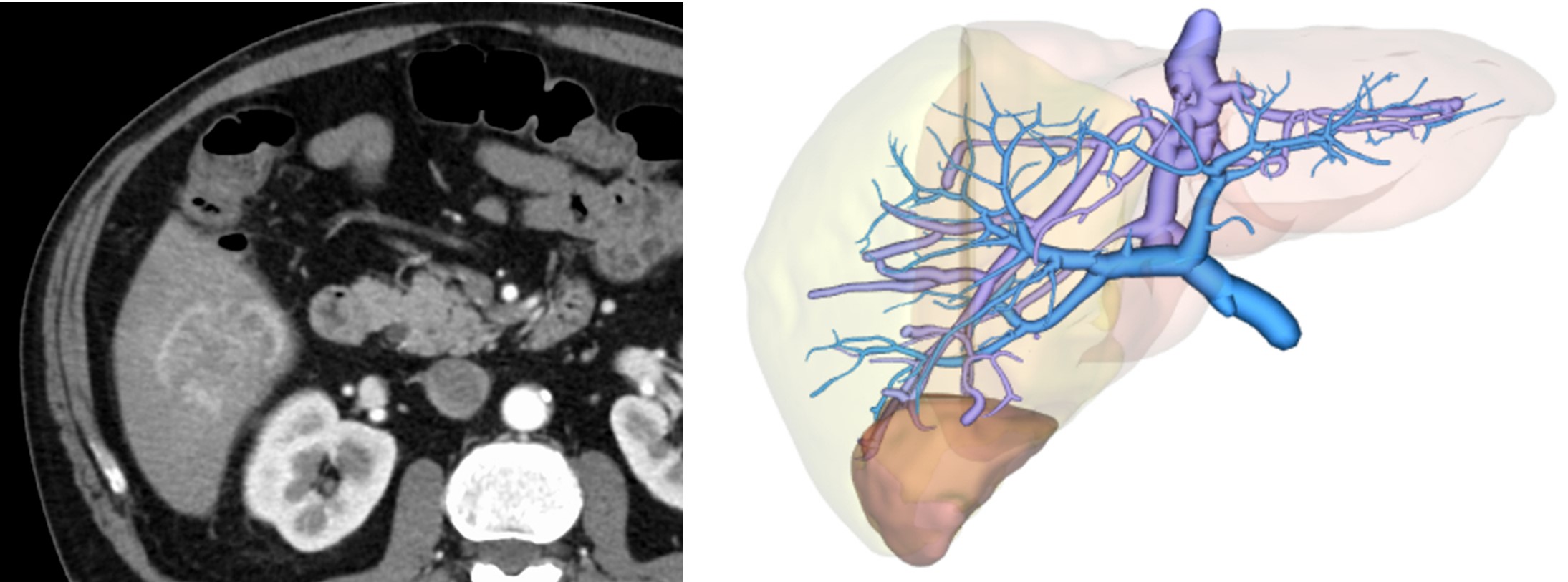

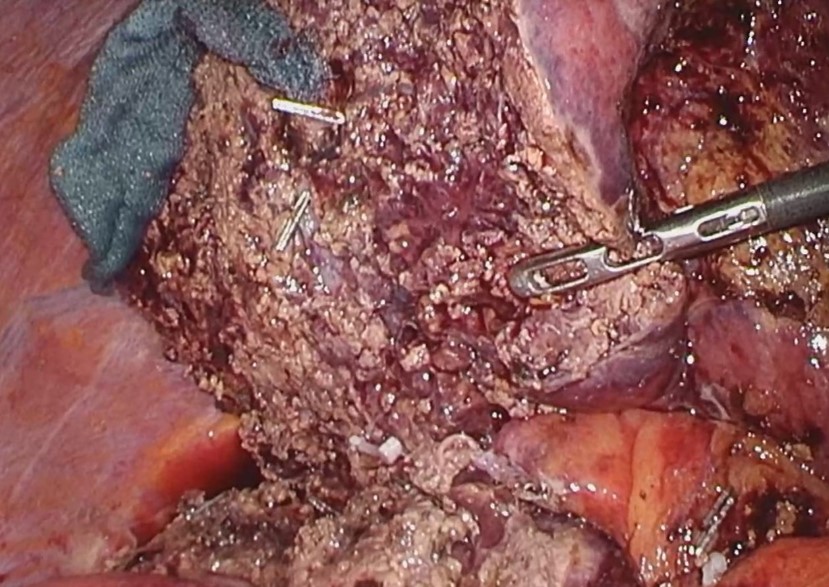

●造営CT画像 ●術前シュミレーション画像

●実際の腹腔鏡下肝切除術の術中所見

膵臓の治療について

1.膵臓について

膵臓は胃の後ろ側(背中側)にある長さ約15cm、重さ60~90gの細長い臓器です。十二指腸、胃、脾臓、脈管(大動脈、下大静脈、門脈)など、重要臓器に囲まれています。また、膵頭部・膵体部・膵尾部と三つの部位に分かれています (図1)。 膵臓の主な働きは、食べ物の消化と血糖値の調節であり、膵臓は強力な消化液である膵液を主膵管から乳頭部を経て十二指腸へ分泌する(外分泌)とともに、インスリンなどのホルモンを分泌する(内分泌)機能を担っています。

●図1

2.膵臓がんについて

膵臓は、がんが発生しても小さいうちは症状が出にくく早期発見が難しいことが知られています。膵臓がんは、膵臓が作る消化酵素の一種である膵液が流れる膵管の上皮細胞から発生するがんです。徐々に進行すると、腹痛・食欲不振・腹部膨満感などの症状がみられることがあります。また、黄疸や糖尿病の進行などで膵臓がんが見つかるきっかけとなることもあります。

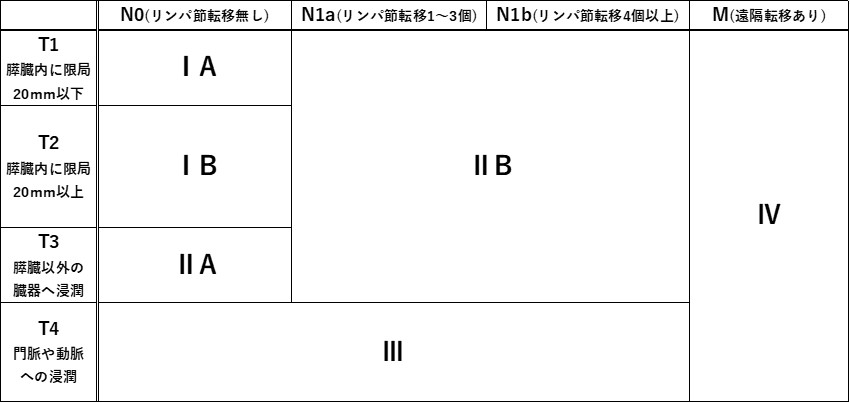

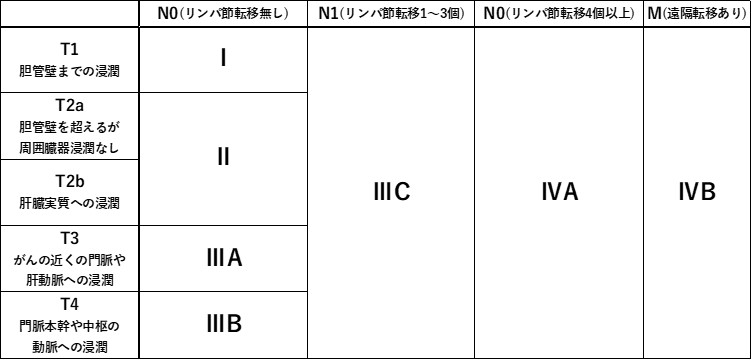

3.膵臓がんの進行度と病期分類(ステージ)

がんの進行度を表す表現として病期(ステージ)があります。がんの局所の進行度合い(T)、リンパ節への転移状況(N)、肺や肝臓などへの遠隔転移の有無(M)により、日本の各学会が定めた「癌取扱い規約」による病期分類に基づいて決められ、これにより治療方針が決定します。

4.膵臓がんの治療について

膵臓がんの治療には手術・薬物療法・放射線治療があります。がんが切除できる場合には手術・薬物療法・放射線治療を組み合わせた集学的治療を行います。 手術法は、がんのある場所に応じて大きく3つの手術があり、①膵頭十二指腸切除術、②膵体尾部切除術、③膵全摘術があります。

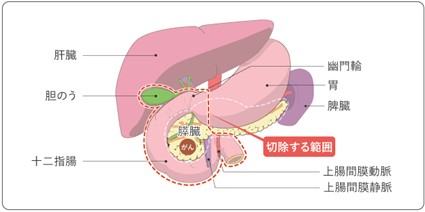

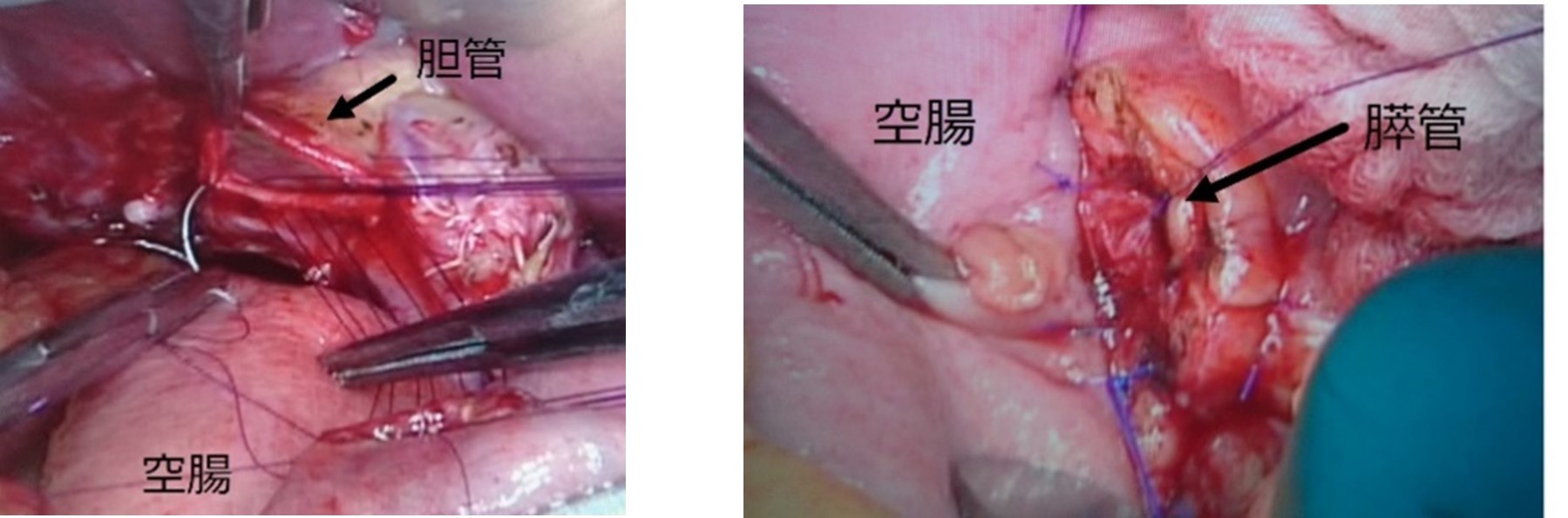

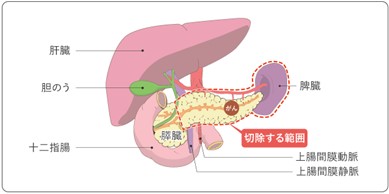

①膵頭十二指腸切除術(図2・3)

膵頭部にがんがある場合に行われる手術です。十二指腸・胆管・胆嚢・膵臓を合併切除します。 切除後は残った膵臓を小腸へ、同様に胆管と小腸、胃と小腸をつなぎ合わせる手術を行います。

●図2

●図3-1 胆管空腸吻合 ●図3‐2 膵管空腸吻合

②膵体尾部切除術 (図4)

膵体尾部にがんがある場合に行われる手術です。がんの進行度・組織型に応じて、脾臓の合併切除も行います。 当院では、低侵襲手術に取り組んでおり、腹腔鏡下手術も積極的に取り組んでいます。

●図4

③膵全摘術

がんが膵臓全体に及ぶ場合には膵臓をすべて摘出する手術を行います。膵臓をすべて摘出すると、インスリンなどのホルモンや消化酵素が分泌されなくなるため、定期的にインスリンの使用や消化剤の内服が必要となります。がんが膵臓全体に及ぶ場合には膵臓をすべて摘出する手術を行います。膵臓をすべて摘出すると、インスリンなどのホルモンや消化酵素が分泌されなくなるため、定期的にインスリンの使用や消化剤の内服が必要となります。

④その他の治療

診断された時点で、遠隔転移がある(ステージ4)場合や、がんが血管や周囲の臓器へ広がっており手術困難な場合は、化学療法(抗がん剤治療)の適応となります。 また、手術が不可能で遠隔転移がない場合、がんの進行抑制を目的として放射線治療を行う場合があります。当院では古賀病院21の放射線科や、サガハイマット(佐賀県鳥栖市)と連携し、放射線治療や重粒子線治療、化学療法などを併用で行うことが可能です。 化学療法や放射線治療で、がんの縮小し、手術可能となった場合は、根治を目指してコンバージョン手術を行うこともあります。

胆道疾患の治療について

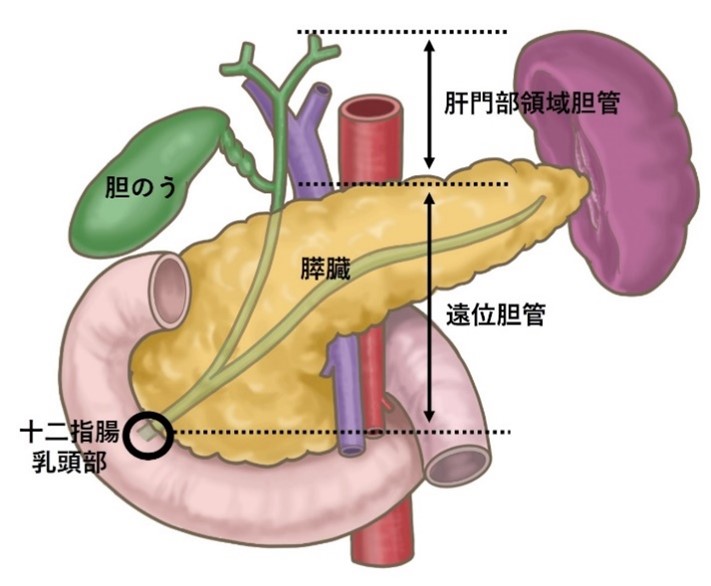

1.胆道について

胆道は、胆管・胆嚢・十二指腸乳頭という3つの場所に分けられます(図1)。胆道は、肝臓で作られる胆汁という消化液を小腸に送り出す働きを持っています。胆汁は肝臓で生成されたのちに一時的に胆嚢に貯留・濃縮されます。その後食事摂取に伴い、胆嚢に貯留された胆汁が小腸に流れ込み脂肪の消化を助けます。

●図1 胆管とその周辺の臓器

2.胆嚢結石症について

膵臓は、がんが発生しても小さいうちは症状が出にくく早期発見が難しいことが知られています。膵臓がんは、膵臓が作る消化酵素の一種である膵液が流れる膵管の上皮細胞から発生するがんです。徐々に進行すると、腹痛・食欲不振・腹部膨満感などの症状がみられることがあります。また、黄疸や糖尿病の進行などで膵臓がんが見つかるきっかけとなることもあります。

3.胆道がんについて

胆道がんは、発生した部位によって分類され、大きく分けると、『胆管がん』、『胆嚢がん』、『十二指腸乳頭部がん』があります。 そのうち、胆管がんは、「肝内胆管がん」と「肝外胆管がん」に分類され、さらに肝外胆管がんは、「肝門部胆管がん」と「遠位胆管がん」に分けられます。

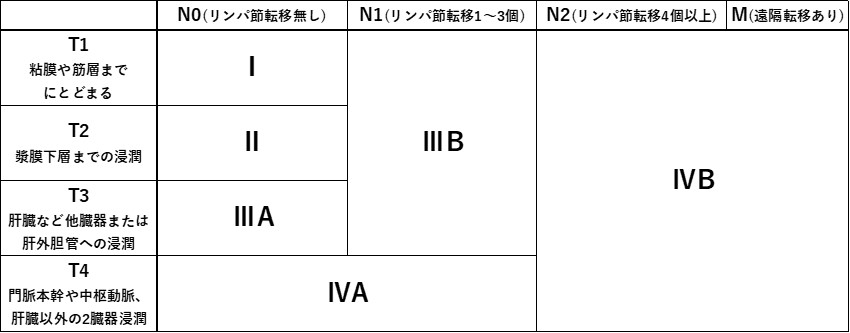

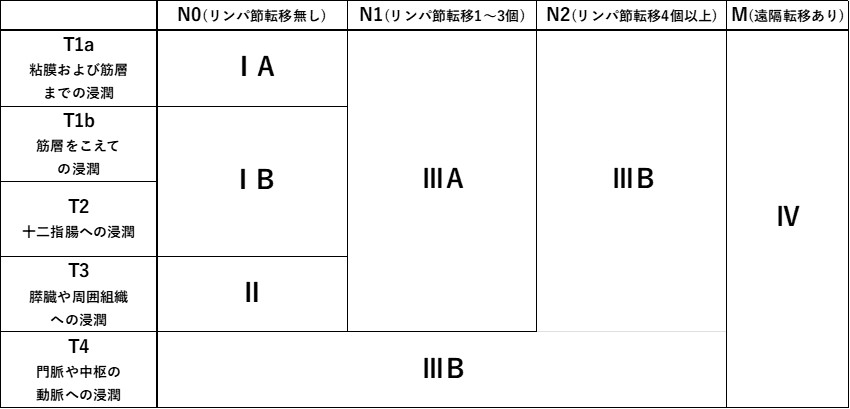

4.胆道がんの進行度と病期(ステージ)

胆道がんは、発生部位に伴って、その病期決定は多少異なります。

●肝門部領域胆管がんの病期分類

●胆嚢がんの病期分類

●遠位胆管がんの病期分類

●十二指腸乳頭部がんの病期分類

5.胆管がんの手術について

がんのある場所に応じて、手術方法が選択されます。

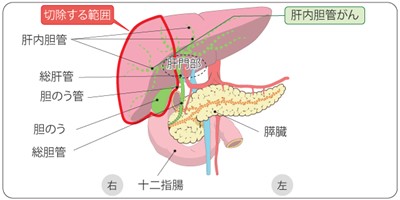

①肝内胆管がん(図2)

肝臓内の胆管にできたがんであり、通常、肝臓切除を行います。肝門部近くにがんがある場合には、リンパ節郭清を同時に行うこともあります。

「肝門部領域胆管がん」は、肝臓そばを走行する門脈、動脈といった血管に容易に浸潤します。このため、術式はがんの進展範囲と血管への浸潤度合いにより、肝左葉あるいは右葉切除が選択されます。また、血管へ浸潤している場合は血管の再建を伴います。 肝臓全体の60%以上を切除するような大量肝切除術を予定する場合は、術後の肝不全に注意が必要です。術前に肝臓の機能を確認し、術後肝不全が発生する可能がある場合は、術前に切除側の門脈血流を止める処置(門脈塞栓術)を行います。

●図2

②遠位胆管がん

遠位胆管は、膵臓内を通っているため、遠位胆管とともに膵頭部も切除する、膵頭十二指腸切除術(膵臓がん図2・3と同様)を行います。切除後は、残った膵臓を小腸へ、同様に、胆管と小腸、胃と小腸をつなぎ合わせる手術を行います。

③肝門部胆管がん

肝門部は、肝臓の中心部をしめしており、胆管・門脈・肝動脈が複雑に入り込む場所です。胆管のほかにも肝臓・胆嚢などを合併切除しますが、周辺脈管の走行が非常に複雑なため難易度の高い手術となります。

④胆嚢がん

がんが、胆嚢内にとどまっている場合には胆嚢摘出術を行います。がんが、胆嚢周囲へ広がっている場合は、その進展範囲に応じて、肝臓・胆管などの拡大合併切除が必要となることがあります。

⑤十二指腸乳頭部がん

十二指腸乳頭部は、膵頭部と近接しているため、膵頭十二指腸切除術(遠位胆管がん、膵臓がん図2・3と同様)を行います。切除後は、残った膵臓を小腸へ、同様に胆管と小腸、胃と小腸をつなぎ合わせる手術を行います

⑥その他の治療

十当院では、古賀病院21の放射線科と連携し、放射線治療と化学療法を併用で行うことができます。がんのある場所によっては、重粒子線治療なども検討します。

化学療法や放射線治療で、がんの縮小を認め、手術治療が可能となった場合は、根治を目指してコンバージョン手術を行います。